필터버블(Filter Bubble)이란?

안녕하세요

금융 첫째입니다.

오늘은 '필터버블(Filter Bubble)'이라는 용어에 대해서 소개해 드리려고 하는데요.

그 뜻에 대해서 알아보고, 이로인해 발생하는 사회적 문제는 무엇이며, 우리는 어떤 자세로 '새로운 정보'를 마주해야 하는가에 대해서도 이야기 해보려고 합니다.

필터 버블 [Filter Bubble]

시기를 거슬러 올라가 2016년 미국대선으로 돌아가 보겠습니다. 당시 어떤 여론은 여러 데이터들을 종합해 힐러리의 당선을 확실시하였습니다. 또 반면, 어느 한편에서는 트럼프가 경선에서 이길 것이라는 이야기도 있었습니다.

여러분은 어느 주제의 기사를 더 많이 읽으셨나요?

아마, 전자에 대한 정보를 더 많이 받으신 분들도 있으실 것이고, 반대로 후자의 내용에 더 많이 노출된 분도 있을 것입니다. 물론, 균형적인 관점으로 두 내용을 모두 섭렵하시고 예측하기 어려웠던 분들도 계셨을 것이라고 믿습니다.

그렇다면 이처럼, 우리는 우리를 직접 편향적으로 만드는 것일까요? 혹은 '보이지않는 힘'에 의해 편향적인 성향으로 되어가는 것일까요?

이러한 질문들에 대해서 2012년 미국 시민단체 무브온(Move on)의 엘리 프레이저 이사는 '생각 조종자들(원제 : The Filter Bubble)'이라는 책을 출간하며 '필터 버블(Filter Bubble)'이라는 단어를 제시하였습니다. 그렇다면, '필터 버블'이란 무엇일까요?

우리는 IT시대에 살며 '스마트폰'이라는 극도로 개인화된 기기에 의존하면서 살고 있습니다. 이 기기는 주인조차도 가물가물한 기억들을 모두 저장하고 있습니다. 따라서, 그 정보는 주인이 편리하고 쉽게 세상과 조우 할 수 있도록, 그 기기가 더 똑똑해 질 수 있는 발판이 됩니다. 우리는 스마트폰의 주인으로서 더 똑똑해진 기기의 말을 새로운 정보로 인식하고 그에 따른 통찰력이 생깁니다.

자, '필터 버블'의 문제는 여기서 부터 출발합니다.

구글(Google), 페이스북(Facebook), Amazon(아마존) 등의 거대 공룡기업들은 이제 똑똑해진 스마트폰을 활용해서 그 주인들을 어떻게 더 편리하게 만들 수 있을까에 대해 고민하기 시작합니다. 세상에서 유일하게 공통된 개인적 산유물인 '스마트폰'은 지극히 각각의 성향을 품고 있습니다. 이를 잘 활용하면 더 쉽고 편리한 생활이 가능해 질 것이라고 생각합니다.

따라서, 인터넷이라는 '정보홍수'속에서 스마트폰이라는 '개인적 산유물'이 만나 '개인적으로 도움이 될 정보'만 필터링해서 노출시키는 방법론이 등장합니다. 바로 '개인화 알고리즘'이라는 기법이죠.

이를 통해, 우리의 관심사와 관련된 '뉴스 기사', '동영상', '스낵컬쳐', '시사적 견해'등을 '스마트폰'을 통해 만나게되고 이는 기존에 있던 모든 계정들과 연동되어 온라인으로 탐색하는 모든 세상에 적용되기 시작합니다. 우리는 지속적으로 같은 성향의 컨텐츠에 노출이 되거나 비슷한 생각을 갖고있는 사람들만 만나게 됩니다. 이는 세상을 보는 우리의 시야를 가두게 되고 그 일부분만 반복하여 학습하게 되는 역효과를 불러일으킵니다.

이 처럼 '개인화 알고리즘'에 의해 맞춤화된 정보 속에 살면서 편리함을 영위하는 것 같지만 알고보면 편협적인 사고를 갖게끔 만드는 왜곡 현상을 '필터 버블(Filter Bubble)'이라고 부릅니다.

페이스북의 CEO 마크주커버그는 다음과 같은 말을 합니다.

"지금 아프리카에서 죽어가는 사람들보다 당신의 관심사에 더 많은 관련이 있는 것은 당신의 집앞에서 죽어가는 다람쥐 한 마리 입니다."

우리는 누구나 이 대목처럼 다람쥐밖에 볼 수 없는 환경에 있습니다. 현실의 물리적 거리나 가시적 환경이라는 조건하에서 우리가 볼 수 있는 것은 다람쥐 뿐이죠. 그러나, '온라인'이라는 세상이 현실처럼 물리적인 제약이나 가시적인 접근의 제한이 생긴다면, 이는 언젠가 각각의 오해를 불러일으킬 수 있는 사안이 됩니다. 다람쥐만 관찰 하는 사람과 아프리카 난민만을 보며 살아가는 사람의 가치관은 다를 수 밖에 없습니다. 그러나, 이 둘은 그들이 갖고 있는 편협된 사고에 대해서 누구의 책임인지를 함부로 논할 수 없습니다.

왜냐하면, 그들이 이미 다람쥐를 관찰하기 시작했을때, 혹은 아프리카 난민들과 함께했을 때 부터 '필터 버블'에 갇혀있었기 때문입니다.

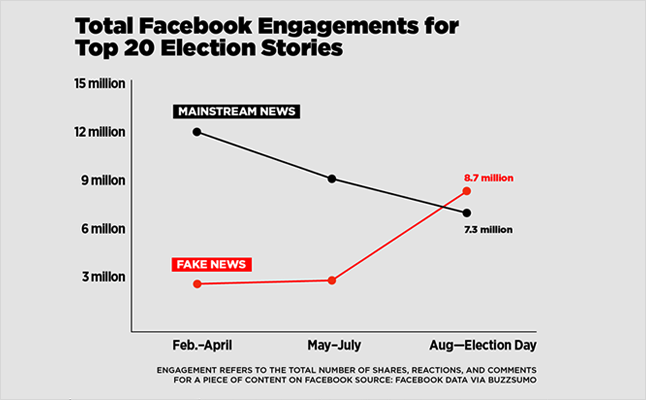

또한, 이런 필터버블을 이용하여 '가짜 뉴스(Fake News)'를 만드는 사례도 발생하기 시작합니다. 개인별 관심사에 대해 노출 되는 것을 읽고 그에 대해 더 많은 자극을 주거나 유저를 매료시킬 수 있는 정보들을 토대로 '가짜 뉴스'를 만들어 조회수를 높히거나 잘못된 학습을 전파하는 것이죠. 이는 실제로 '2016년 미국 대선'에 굉장히 많은 영향을 주었다고 합니다. 위의 그래프처럼 가짜 선거 뉴스가 페이스북에서 주요 매체의 실제 뉴스보다 더 많은 반응을 이끌어내기도 했습니다.

이런 사회적 문제에 대응하기 위해 페이스북은 2017년 '페이스북 저널리즘 프로젝트'를 시작했습니다. 뉴스 제품을 공동으로 개발한다던지, 저널리스트 및 기타 사용자를 위한 교육과 도구를 제공하는 것으로 구성이 되어있는데요. 이는 '가짜뉴스'를 억제하고 '뉴스 읽기 능력'을 배양한다는 취지에서 전개되는 프로젝트로 알려져있습니다.

그러나, 근본적인 문제인 '필터버블'에 대한 해결책은 아직 미미한부분이 많은 것 같네요.

오늘은 필터버블(Filter Bubble)에 대해서 소개를 해드렸는데요. 여러분은 어떻게 생각하시나요.

우리가 보고싶은 정보만을 노력없이 쉽게 접근 할 수 있기 때문에 이 정도 위험은 감수해야 될까요?

아니면, 세상을 보는 균형적은 눈을 갖기 위해 이런 정보의 개인화를 지양해야 하는 것일까요?

깊게 생각해볼 부분이 많은 이슈라고 생각하는 시사용어 필터 버블(Filter Bubble) 이었습니다.

이상, 첫째였습니다 : )